大地震とか津波とか、人の命がかかってたり、生活の大変さが見て分かったりすれば、知り合いでもない人たちを必死になって助けようとできるのが人間なのに、なんでみんな教育(成育環境)の問題には必死にならないんだろう。毎日約60人が自殺に追い込まれてるのも、推定140万人がひきこもりで苦しんでるのも、人の力で救えるのに…。各分野の堅実な研究科たちが出した科学的結論を無視して、立派な肩書きを持った人たちが宣う精神論をありがたがり、結果今日もまた60人が亡くなり、140万人が苦しむ。

教育の理論を分かりやすく、と思うからいけないのか、物質的な表現にした方が受け容れてもらいやすいのか…

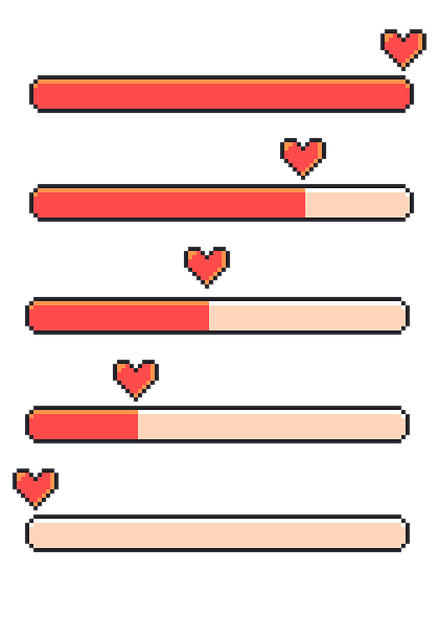

うんと、教育の理論を言い換えると、こうかな…

——

「無条件の愛情を受けることで発達した神経回路が、安心感や信頼感を基盤とした認知パターン(スキーマ)を形成し、それが自己肯定感や基本的信頼感(または社会的信頼)として定着する。」

もう少し詳しく言うと、

「愛されている」「大切にされている」という経験の積み重ねが、神経回路を強化する。それが脳の扁桃体(感情の処理)や前頭前野(社会性や自己認識の調整)に影響を与え、安全感・信頼感の基盤を作る。その結果、「自分には価値がある」「人は信頼できる(人間は皆味方だ)」といったスキーマが形成され、自己肯定感や基本的信頼感として定着する。

そのため、無条件の愛情(安心感)を感じながら育つことのできる環境を全ての子どもに保証しないと、ひきこもりや自殺といった問題は解決していかない。また、精神論や優性思想等が助長するメンタルヘルスの遅れの問題が根深いため、社会の価値観の転換と医療・支援等の充実を図り、教育によって今も苦しむ大人たちも救済していかなければいけない(風潮・社会的価値観が教育を適切に機能させなくさせる)。国内人権機関の設立も必須だろう。

——

…

「教育の理論」のところに、こっちの言い方も足しておこうかな…

関連記事:「教育の理論」

「日本の支援(福祉)が機能しない訳」

コメント